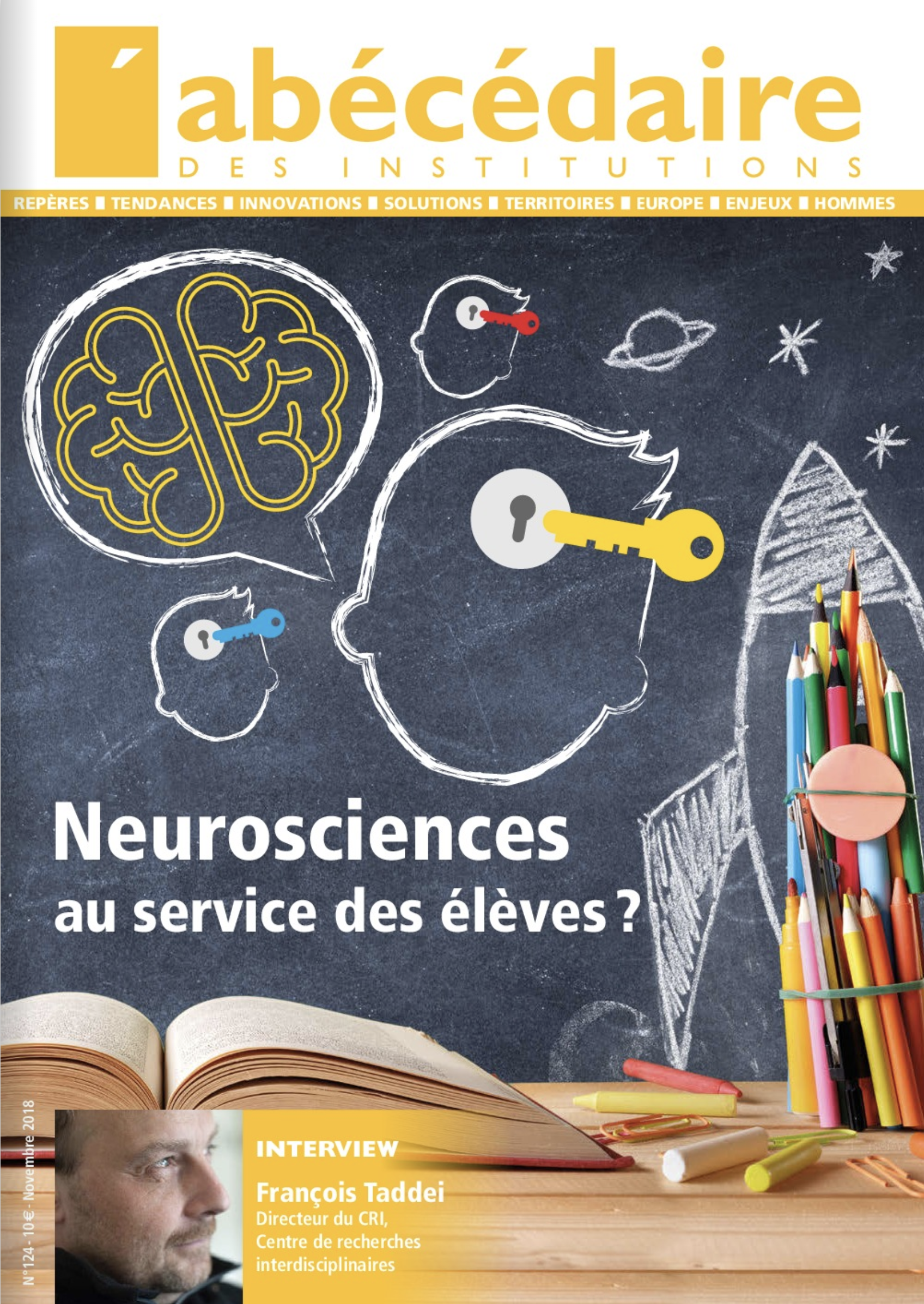

Ce n’est pas une nouveauté, l’école française est en difficulté. Dans les études internationales, elle est non seulement à la traîne en matière de résultats, mais elle se distingue aussi par son caractère socialement inégalitaire. Les enfants issus des classes défavorisées ont toutes les chances d’y succomber. Cette situation dramatique est l’un des coups les plus durs portés au pacte républicain, fondé sur l’égalité des chances. Pour sortir de l’ornière, Jean-Michel Blanquer a notamment choisi de s’appuyer sur les neurosciences pour proposer des réformes validées scientifiquement, et éviter ainsi les interminables querelles idéologiques qui agitent l’école, opposant les anciens aux modernes. Cela ne constitue sans doute pas une solution miracle, mais il faut se réjouir de l’introduction de considérations scientifiques dans le débat et leur donner une juste place.

Les neurosciences, qui étudient le système nerveux et le fonctionnement du cerveau, ont grandement bénéficié des progrès technologiques de ces dernières décennies, comme l’arrivée de l’IRM. Elles permettent de mieux comprendre les mécanismes de l’apprentissage et seraient donc susceptibles de valider ou d’infirmer scientifiquement un certain nombre d’outils et de méthodes pédagogiques. En y recourant plus systématiquement, l’idée est de « ne plus soumettre les enfants aux aléas des politiques éducatives mais tester systématiquement sur une base scientifique ce qui marche et ne marche pas », comme l’affirme le président du conseil scientifique de l’éducation, Stanislas Dehaene.

Que nous disent les neurosciences ? Par exemple, que l’attention est primordiale pour apprendre et qu’il est donc important de faire participer les élèves pour la stimuler, qu’alterner phases d’apprentissage et phases de test est bien plus pertinent que d’organiser un seul contrôle à la fin d’un cycle, ou que remobiliser les connaissances à plusieurs reprises dans l’année est essentiel pour que celles-ci s’inscrivent dans la mémoire de long terme. Elles pointent aussi le rôle de l’émotion et du plaisir dans l’apprentissage, et remettent ainsi en cause l’utilité des punitions ou de la notation, souvent stigmatisante et peu efficace pour expliquer à l’élève le contenu de ses erreurs. Ces positions sont bien trop souvent taxées de « laxisme », alors même qu’une base scientifique conséquente existe pour les défendre.

La place donnée aux neurosciences ne va pas néanmoins sans créer des remous, qui ne se limitent pas au simple refus de certains enseignants de voir leurs méthodes évaluées. Le débat est plus vaste et plus fondamental. Il consiste à se demander si l’on peut réduire l’apprentissage à l’activité cérébrale et si enseigner est une science plutôt qu’un art. Peut-on appliquer à une salle de classe des résultats principalement obtenus en laboratoire ? Par ailleurs, se focaliser sur le fonctionnement du cerveau peut conduire à ignorer les facteurs sociaux qui expliquent en partie les difficultés scolaires. Il semble par exemple difficile d’écarter les constantes statistiques qui montrent les destinées différentes des enfants des classes populaires et de ceux des classes supérieures, tous ayant pourtant été confrontés aux mêmes méthodes. Le sociologue Stanislas Morel dénonce aussi la volonté de « médicaliser » l’échec scolaire en le ramenant à un simple trouble de l’apprentissage.

Le débat semble donc mal engagé entre les tenants de la rationalité scientifique et les « praticiens » de l’école, faisant craindre ainsi une de ces guerres de position qui font tant de mal à l’institution scolaire. Peut-être serait-il possible de donner sa juste part à chacun ? Les neurosciences n’ont évidemment pas vocation à épuiser le débat sur l’école ni à répondre à tout. Les difficultés de l’école française sont aussi celles d’une société dans son ensemble et ces sciences ne sauraient par exemple répondre au problème de la ségrégation scolaire. Dans le même temps, elles permettent sans conteste d’identifier des pratiques qui ne fonctionnent pas et de donner des conseils aux enseignants. Il leur revient de les mettre en pratique et d’adapter leur pédagogie aux besoins de leurs élèves, au plus près des réalités de leurs classes. Il est inutile d’opposer chercheurs et enseignants ; bien au contraire, il faudrait travailler à les rapprocher.

C’est là, malheureusement, que le bât blesse. La sensibilisation du corps enseignant aux résultats des neurosciences est encore bien trop faible. Ce sont souvent des passionnés qui, seuls, se forment aux nouvelles méthodes et tentent de faire entrer la recherche dans les salles de classe. Ce débat vient donc encore pointer du doigt la faiblesse de la formation initiale des professeurs, souvent obligés d’apprendre « sur le tas ». Il y a urgence à les doter des outils théoriques et pratiques nécessaires à la réussite de leur mission, en neuroscience comme ailleurs. Enseigner est un vrai métier qui mérite d’être enseigné comme tel.